ストレスが引き起こす慢性的な腰痛について|悪循環を断ち切るためには?

長引く腰痛は肉体だけでなく、精神的なストレスに由来することもあります。

腰痛の治療に対して不満を抱えている人や腰痛の再発を恐れる傾向にある人は注意が必要です。ストレスからくる悪循環が慢性的な腰痛を引き起こすことがあります。

こちらの記事で紹介するのはストレスが慢性腰痛の原因となり得る2つの事例です。

ストレスと腰痛の関係について理解を深めたら、対処法についても解説していきます。腰痛が長引いて困っている人は腰痛対策のひとつとして参考にしてください。

関連記事

腰痛におすすめの座椅子人気おすすめ10選!【テレワークやゲーム用などに】

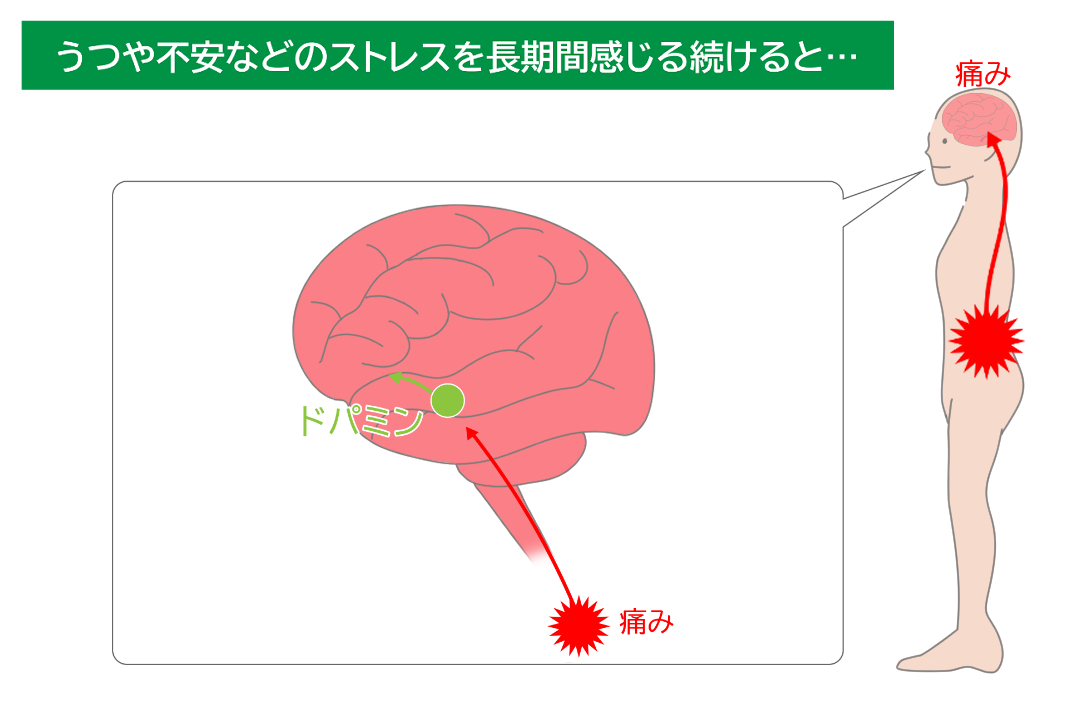

ストレスなどで慢性腰痛が起こるメカニズム

ストレスに晒されている人の場合、脳からドーパミンと呼ばれる物質が放出されにくくなっている点に注目です。

ドーパミンは神経伝達物質の一種であり、痛みの信号を脳に伝える経路を遮断する、すなわち痛みを感じにくくなるセロトニンやノルアドレナリンの分泌に関わっています。

ドーパミンが放出されにくいということは小さな痛みでも強く感じやすい状態にあるということです。

ストレスによるドーパミンの放出不足は腰痛が長引いてしまう原因のひとつとして知られています。

腰痛の治療を受けたはずなのになかなか治らないことがストレスになり、ドーパミンの放出がさらに抑制される悪循環に陥ることもある点に注意しましょう。

腰痛は筋肉や神経といった要因によって引き起こされることが多い傾向にありますが、痛みが慢性化する原因は精神にも存在することを覚えておきましょう。

「また腰痛になってしまうかも」という不安からくるストレス

ストレスが原因となる腰痛の例としてもうひとつ紹介しておきたいのが、再び腰痛になることへの不安が引き起こす悪循環です。

東京大学医学部付属病院が実施した調査によると軽い腰痛に悩まされている人はストレスが過剰に溜まっている傾向にあることがわかりました。

腰痛の原因として知られているのが、同じ姿勢を維持することによる腰への負担の増加です。

ここにストレスが加わると、痛みを抑えるオピオイドなどの物質が分泌されにくくなり、腰痛の再発を促すことがあります。

腰痛が再発することへの不安は心理的ストレスになりやすい点に注目です。

「腰痛を防がなくては」という思いから腰をかばうことが習慣化し、腰への負担を避けようと運動に取り組まなくなることで、腰痛が悪化するケースも見受けられます。

腰に負担をかけない生活は腰痛を予防するうえで一定の効果が期待できますが、肉体は運動をしなくなると衰える一方です。

衰えた肉体は姿勢を維持することも難しくなり、腰痛の原因になる可能性があります。

悪循環を断ち切るために

ストレスからくる腰痛の悪循環を防ぐには精神的不安が腰痛を慢性化させる可能性があることを自覚したうえで、腰痛対策に乗り出しましょう。

ストレスによる腰痛の慢性化を回避するには肉体と精神の両面から不安を取り除くことが重要です。

悪循環を断ち切る3つの方法を紹介します。

適度な運動を心がける

ストレス由来の慢性腰痛対策として最初に取り組んで欲しいのが適度な運動です。

日本整形外科学会のガイドラインにおいても、運動療法が慢性腰痛に有効であることが記されています。

腰痛対策に効果的とされているのが、体幹を鍛えるトレーニングです。

体幹トレーニングは腰の安定性を高めることに繋がるため、姿勢の改善や腰痛の予防になります。

ニュートラルな思考を心がける

考え方を変えることでストレスによる慢性腰痛が改善されることもあります。

ニュートラルな思考はストレスによる悪循環を防ぐのに効果的な方法といえます。

ストレスに由来する腰痛の悪循環を防ぎたい人は、ニュートラルな思考を心掛けましょう。

1人で悩まず相談

腰痛に関する悩みを身近な人や医師に相談することもまた、ストレスによって生み出された慢性腰痛を改善する方法です。

他人に悩みを聞いてもらうだけでで心が軽くなることがあります。

明確な答えを得られなくても、問題を共有しているという意識がストレスを軽減しているのです。

腰痛に対する悩みを打ち明ける存在としては、家族や友人、医師が挙げられます。

慢性的な腰痛に悩んでいることを素直に話せる存在をみつけることから、ストレス対策を始めていきましょう。

まとめ

今回の腰痛とストレスに関する記事の内容を以下の3点にまとめたので最後に振り返っておきましょう。

- 腰痛が慢性化している場合、精神的なストレスが悪循環を引き起こしている可能性を考慮しましょう。ストレスによって痛みを感じにくくする神経伝達物質が放出されにくくなると腰の痛みが長引くことがあります。

- 腰痛の再発を恐れて身体を動かさなくなることもまた、腰痛が慢性化する要因です。

- ストレス由来の慢性腰痛を改善するには適度な運動やニュートラルな思考といった方法を実践してください。

合わせて読みたい!

TENTIAL編集部

TENTIAL Editorial Team

人気コンテンツ

Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート

その他の記事