ハイアーチ改善の鍵になる種類の脛のストレッチ

この記事では、ハイアーチを改善するためのストレッチを簡単に行える方法を紹介します。

ハイアーチによって足の不調を訴えることで、マッサージやストレッチを施そうにも、効果を高められる部位がどこか、どのようなストレッチを施すのが良いかが知られていない所もあります。正しくストレッチを行うことで、ハイアーチ改善に効果があること、そして脛やふくらはぎに着目してストレッチを行うことが重要であることを説明していきます。

簡単に行える2種類のストレッチを参考に、できる範囲で実践してみてください。

ハイアーチとは

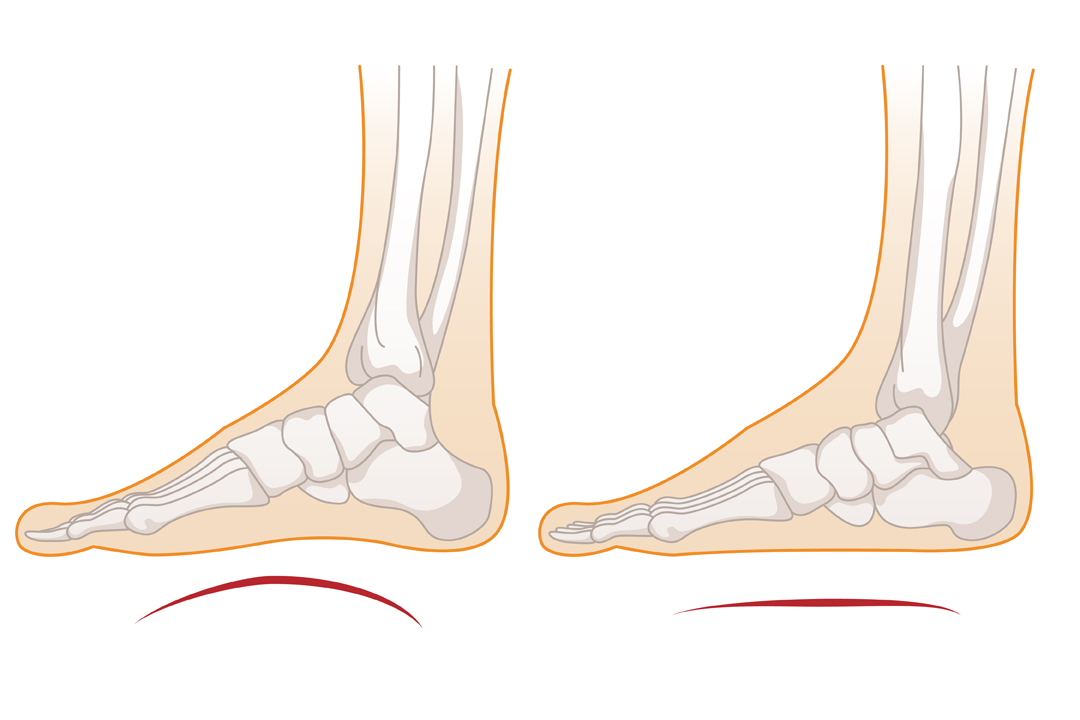

ハイアーチとは、足のアーチの高さが本来より高くなり、足の甲も高くなる症状です。立っている状態では土踏まずが地面につきません。ハイアーチはハイヒールなどで足の指に重心が偏ったり、激しい運動をしすぎたりすることが原因でなりやすいです。

足のアーチとは、足の骨格などを形成する時に弓のようなアーチ状になっていることを指します。

足の構造を支える重要なアーチには3種類あり、足先の前方から見た横アーチ、足の外側のくるぶしからみた外側縦アーチ、足の内側のくるぶしから見た内側縦アーチになります。

アーチと呼ばれる通り、弧を描いているように形成されており、3種類のアーチ構造が役割を発揮していると、足を前から見た場合は指全体に弧が描かれるように、足を横から見た場合は土踏まずにくぼみが出てくるように弧が描かれているように見えます。けれども、骨格の歪みや足の不調を抱えるようになった時に3種類のアーチが1種類でもつぶれると、体の動きに支障が出たり、足のトラブルが悪化したりする事態になってしまいます。

ハイアーチも足のアーチの位置が変わることで、足首をひねりやすくなったり、足が疲れやすくなったりしやすいです。

ハイアーチにストレッチは効果はあるのか?

ハイアーチは骨格の歪みや足の疲れだけでなく足の付け根やかかとへの極端な負荷によって、タコや魚の目、足底筋膜炎といった足の不調の症状を様々引き起こします。足の筋肉の緊張や骨格の歪みを改善するためにストレッチを施すことは効果的です。

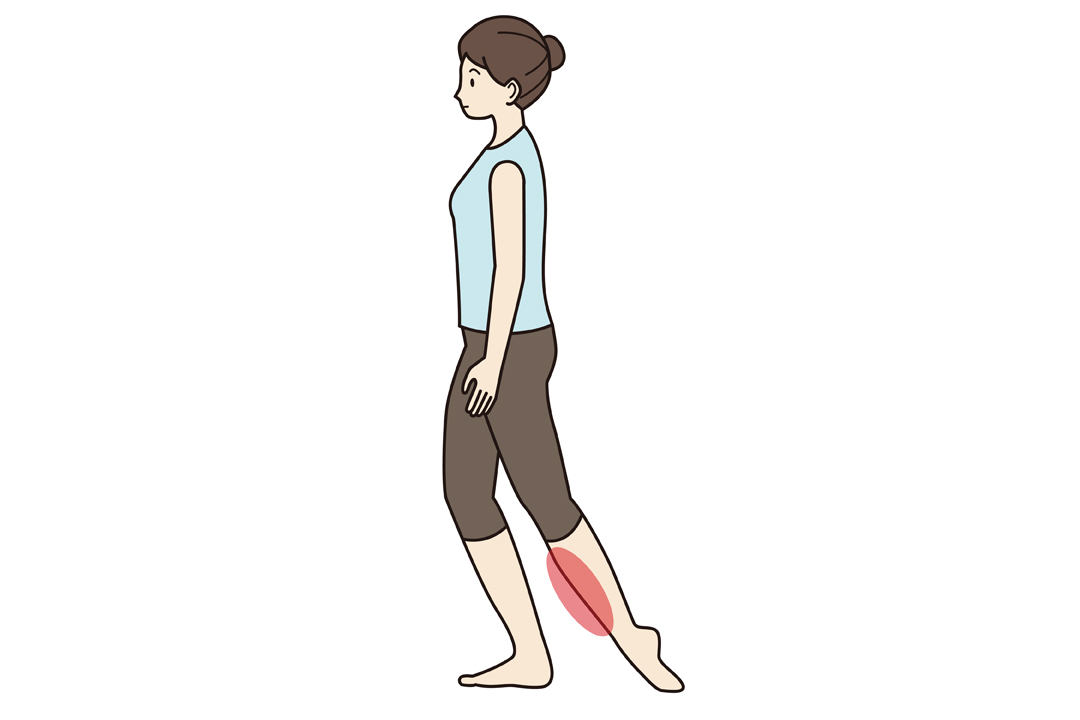

ハイアーチの特徴は、足裏も含めた足全体の柔軟性が失われている状態のため、足指の筋肉や中足骨の柔軟性を取り戻すためにストレッチをじっくり行ってみましょう。また、ハイアーチによる影響で脛やふくらはぎへの負担から痛めやすくなる兆候もあります。ただし、いくらストレッチが効果的であったとしても、やりすぎには注意しないといけません。やりすぎてしまうと、筋肉や筋を痛めたり、ねじれたりする原因にもなり、かえって症状を悪化させることにもなります。

ハイアーチケアのストレッチ

ハイアーチをストレッチする際に、脛やふくらはぎに柔軟性を取り戻すケアを中心に行うことがポイントとされています。ハイアーチは、足裏の不調だけでなく脚や関節にかけての不調へと発展しやすいので、2種類のストレッチで足のケアに努めてみましょう。

後脛骨筋のストレッチ

後脛骨筋はふくらはぎにかけて張られる筋肉であり、車のペダルを踏みこむ際に使われる筋肉です。

椅子に座ってタオルを足裏にかけた状態で、後脛骨筋をほぐすストレッチ方法です。タオルは足のつま先にかけて手前に引いた状態からスタートし、外側のアーチを引き上げるようにタオルをじっくり引いていきます。その時に背筋を伸ばした状態で行うことで、脛の内側を伸ばすことにも効果的に行えます。

1セット10回を2セット、左右でそれぞれバランス良くストレッチしてみましょう。

前脛骨筋のストレッチ

前脛骨筋は脛の方に当たる筋肉であり、足首を引き上げる動作である歩行やランニングといった地面につま先がかからない運動に使用されます。前脛骨筋のストレッチは直立の姿勢で、器具を使わず自重で簡単に行えます。

片方の脚を後方に引いてつま先を置き、重心を前方へかけて15秒から30秒ほどキープするだけです。もし不安定で行いにくい場合は、椅子に座ってストレッチしたい足を太ももにのせ、のせた足の甲を手前に引くようにするだけでストレッチを行えます。

足の親指を下に向けて負荷をかけると効果手が得られやすくなります。

まとめ

ハイアーチで日常生活に支障をきたす前に、予防の意味でも足の柔軟性を高めるストレッチを行うことは効果的です。もちろん、ストレッチのし過ぎで筋肉の損傷などを引き起こさないようにしないといけませんが、日々の習慣に取り入れるだけで足のケアに気を遣えるようになります。

脛やふくらはぎのストレッチはイメージにない人も少なくありませんが、足の骨格を支える重要なポイントでもあります。足裏から脛の前後にかけてのハイアーチ改善に努めることから始めて、痛みや悩みを取り除くステップを築いていきましょう。

最後に記事の内容をおさらい!

- ハイアーチにストレッチは足の歪みや負荷を緩和する

- 脛やふくらはぎは足の負荷を受けやすいポイント

- ストレッチは1セット30秒ほどで簡単に効果を得られる

TENTIAL編集部

TENTIAL Editorial Team

人気コンテンツ

Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート

その他の記事