肩を形成する主要な骨と筋肉は?|自重トレーニングで肩こりを解消しよう!

重りを背負っているようなだるさや倦怠感を伴う肩こりは、肩周辺にある筋肉が緊張を帯びていることが原因と考えられます。緊張した筋肉によく見られるのが血行不良です。

血行不良を改善するには、緊張している筋肉がどこなのか理解したうえで筋トレをはじめとした対策を実施する必要があります。

こちらの記事では肩こりの際に強張りやすい筋肉を紹介すると共に、具体的に取り組むべき筋トレを解説するので肩こりに悩んでいる人は参考にしてください。

関連記事

肩こりにおすすめの枕人気おすすめ10選!【いびき・頭痛・腰痛にも】

肩こりがひどい。その肩を形成する主要な骨と筋肉は?

肩こりの症状を考えたとき、注目して欲しいのが身体のどの部位で肩こりが発生しているかという点です。

肩こりケアをする際にも、どこの筋肉や関節が原因なのか知っておくことで効果的な対策を選択しやすくなります。

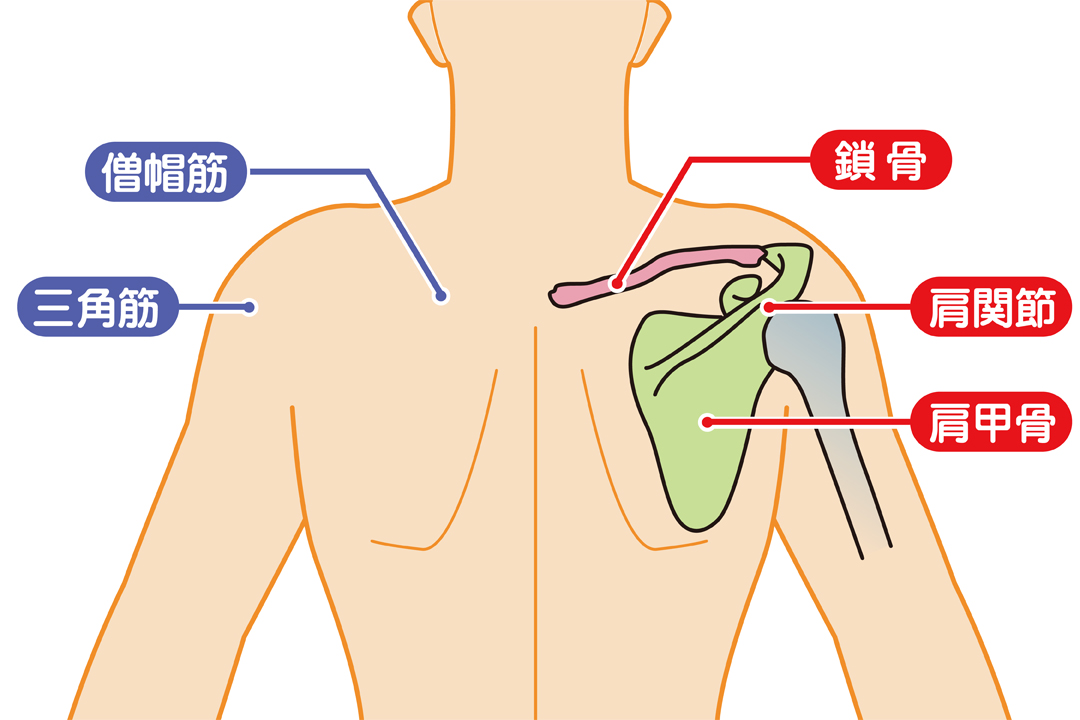

肩こりと呼ばれる症状が主に見受けられるのは、僧帽筋や三角筋と呼ばれる筋肉とこれらの筋肉を繋ぐ鎖骨や肩関節、肩甲骨にかけてのエリアです。

肩こりは筋肉の強張りや緊張によって引き起こされることが多く、肩甲骨や肩関節の動きが悪くなることもあります。

肩こりを改善したいのであれば、関節と筋肉を意識したマッサージやストレッチに取り組みましょう。

強張っている筋肉をほぐし、血行促進を促すことが肩こりの症状を和らげるのに効果的とされています。

僧帽筋

肩こりに関係のある筋肉として見逃せないのが僧帽筋です。

僧帽筋とは首の付け根から肩、背中といったエリアをカバーする大きな筋肉であり、僧帽筋が凝り固まることが肩こりの一因とされています。

僧帽筋の働きとして知っておきたいのが肩甲骨を背骨に近づける動作です。

肩甲骨が硬い、肩周辺の筋肉の動きが悪い場合は、僧帽筋が柔軟性を失っている確率が高いといえます。僧帽筋は姿勢の悪化の影響を受けやすい筋肉です。

猫背のような背中の丸まった姿勢を長時間続けていると僧帽筋は引き伸ばされたまま強張ってしまいます。

強張った僧帽筋は血の巡りが悪くなり、痛みや倦怠感を伴った肩こりに発展するというわけです。換言すれば僧帽筋をケアすることが肩こり解消の一歩になり得ます。

三角筋

三角筋とはアメフトなどのスポーツで用いるプロテクターのように肩を覆っている筋肉です。

名称の通り三角形をしており、腕を前後に振るときや肩を横に開くときに使われます。

構造としては前部と中部、後部の3つの部位に分かれていて、鎖骨から上腕にかけて広がっているのが特徴です。

三角筋もまた僧帽筋と同様に悪い姿勢を続けていると強張りやすい筋肉といえます。強張りの原因として挙げられるのがデスクワークや運動不足です。

僧帽筋と三角筋は隣り合った筋肉であり、僧帽筋が血行不良に陥ると隣の三角筋の血行も悪くなりやすい点に注意しましょう。

肩こりをケアするには僧帽筋と三角筋の両方を大きく動かすことで筋肉内の血流を良くしつつ、肩周辺の関節を整える運動に取り組むことが重要です。

自宅でできる僧帽筋の自重エクササイズ

ダンベルがなくても簡単に自宅でできる僧帽筋の自重トレーニング2つ紹介します。

- デクラインプッシュアップ

- バックラットプルダウン

デクラインプッシュアップ

自重で行う僧帽筋を鍛えるトレーニングとして最初に紹介するのがデクラインプッシュアップです。

プッシュアップは通常、腕や胸を鍛えるトレーニングですが、やり方次第では僧帽筋も動かすことができます。

デクラインプッシュアップは、通常のプッシュアップをアレンジして、足の高さを変えるだけで腕や胸だけでなく僧帽筋にも効かせることができます。

【やり方】

①ベンチやイスなどの高さがあるものの上に足を乗せます。

②手をついて背中をまっすぐ伸ばし、プッシュアップの体勢になります 。

③手を肩幅にひらき、体を下に下げて行きます。

④体を下まで下げたらゆっくり元に戻しこれを繰り返します。

注意点としては体が曲がってしまうと、腰を痛めたり負荷が逃げて効かせたい部位に十分な刺激が加わらないため、背中を曲げないようにまっすぐ体幹を保持してください。

加えて、動かせる範囲で目一杯使って大きく動かしてみてください。

バックラットプルダウン

自重で肩こりを解消する僧帽筋を大きく動かすのに効果的なトレーニングとして次に紹介するのがバックラットプルダウンです。

通常、バックラットプルダウンはトレーニングジムなどに置いてあるラットプルダウンマシンを作って広背筋や僧帽筋をやるトレーニングですが、実はトレーニングジムに行かなくても自宅で行う方法もあります。

強度は少し落ちますが、正しいやり方でトレーニングを行うことで自重でもしっかり僧帽筋を鍛えることが可能です。

【やり方】

①あぐらを組んで座ります。

②背中をまっすぐ伸ばして両手を開いた状態で上に伸ばします。

③両手をバーを握るイメージで閉じて、肩甲骨を寄せるように引きつけます。

④いっぱいまで引き付けたら元の状態に戻りこれを繰り返します。

注意点としては肩甲骨を意識しないと腕を上げ下げする動作になってしまうため、肩甲骨をしっかり意識して寄せ、大きく動かすことが大切です。

まとめ

肩こりと筋肉に関する今回の記事の要点は以下の3点です。

- 慢性的な肩こりの場合、肩周辺の筋肉や骨の動きが悪化し血行不良に陥っていることが原因として考えられます。肩周辺にある筋肉の代表である僧帽筋と三角筋は長時間同じ姿勢を続けていると強張りやすいことを覚えておきましょう。

- 僧帽筋は肩から背中にかけて広がる筋肉です。一方の三角筋はプロテクターのように肩を覆っています。

- 肩周辺の筋肉はエクササイズによって血行を促すことが可能です。エクササイズで血行を促進すると肩こりの改善効果が期待できます。

合わせて読みたい!

理学療法士 / スポーツシューフィッター

安田 智彦

Yasuda Tomohiko

人気コンテンツ

Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート

その他の記事