シンスプリントのストレッチ方法について解説|予防と痛みの緩和に効果的

ストレッチは筋肉の柔軟性を取り戻す効果があることから、シンスプリントの予防策やリハビリとして用いられるケースが見受けられます。

脛や足首の筋肉が硬くなることがシンスプリントを引き起こす要因のひとつです。

こちらの記事ではシンスプリントの予防や改善に効果的とされているストレッチを紹介します。手順を詳しく解説していくので、シンスプリント対策に取り組みやい人は挑戦してみてください。

ストレッチポールを用いたマッサージやストレッチボードを活用したストレッチも取り上げます。

関連記事

シンスプリントとは

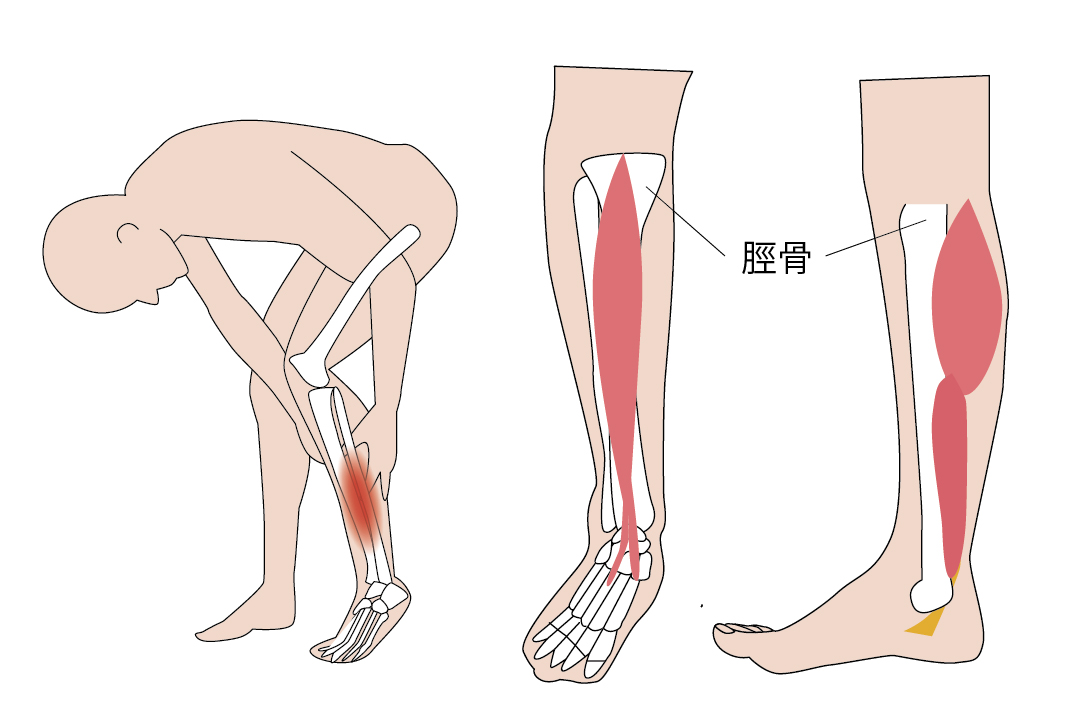

シンスプリントとはスポーツをしている人によく見られるケガの一種であり、脛の内側に痛みを感じる症状です。日本語では脛骨過労性骨膜炎と表記することもあります。脛全体の下から3分の1程度のエリアが痛むことがほとんどです。

シンスプリントはスポーツ中の動作の中でも、跳躍や急停止をはじめとした脛に負担がかかる動作によって引き起こされます。初期段階であれば運動したときにだけ痛みを感じるに留まりますが、進行するとスポーツをするのが難しくなるほどの痛みに発展する点に注意しましょう。

シンスプリントは骨膜における炎症が生じる症例です。また、よく似ている症状としては疲労骨折が挙げられます。実際、シンスプリントと疲労骨折の初期段階はよく似ているため、診断結果がシンスプリントから疲労骨折に変更されるケースもあることを覚えておきましょう。

治療については安静措置で痛みを取り除くほか、炎症を抑制する薬を活用することもあります。痛みが引いてからはストレッチやトレーニングを取り入れて、競技復帰に向けて準備を進めていくのが一般的です。

>>シンスプリントとは。原因、症状、治療、再発予防ストレッチを紹介

シンスプリントにストレッチは効果はあるのか?

シンスプリントの原因のひとつに、筋肉の柔軟性の欠如が挙げられます。特に久しぶりに運動をした人に見られるシンスプリントは筋肉が固くなっているせいで踏み切りや着地に伴う衝撃が吸収されず、脛を構成する骨に負担をかけてしまうことが原因である可能性を考慮しましょう。

ストレッチは筋肉を伸ばすことで柔軟性を確保することができるため、シンスプリントの予防や改善に効果があるとされています。跳躍や急停止を伴うスポーツをする際にはストレッチに取り組むのを忘れないようにしましょう。

ただし、すでにシンスプリントが発症していて、筋肉を伸ばすだけで痛みを感じる場合はストレッチを避けるのが基本です。こうしたケースでは痛みが引いてからのリハビリとしてストレッチを用いることになります。

シンスプリントのセルフストレッチ方法

シンスプリント対策としてストレッチに取り組む場合、シンスプリントが発症する脛の内側の筋肉を伸ばす種目に取り組むことが重要です。

正しいフォームで取り組まないと、ストレッチの効果が薄れてしまうこともあるので、事前にやり方を確認しましょう。

シンスプリントの予防や改善のためのストレッチを5つ紹介します。

- 腓腹筋のストレッチ

- 後脛骨筋のストレッチ

- ヒラメ筋のストレッチ

- つま先上げストレッチ

- くるぶしからスネの前のストレッチ

腓腹筋のストレッチ

脛周辺の筋肉の中でも、ふくらはぎの表面を構成するのが腓腹筋です。シンスプリント対策のストレッチを実施するうえでも、腓腹筋は重点的に伸ばすべき部位といえます。

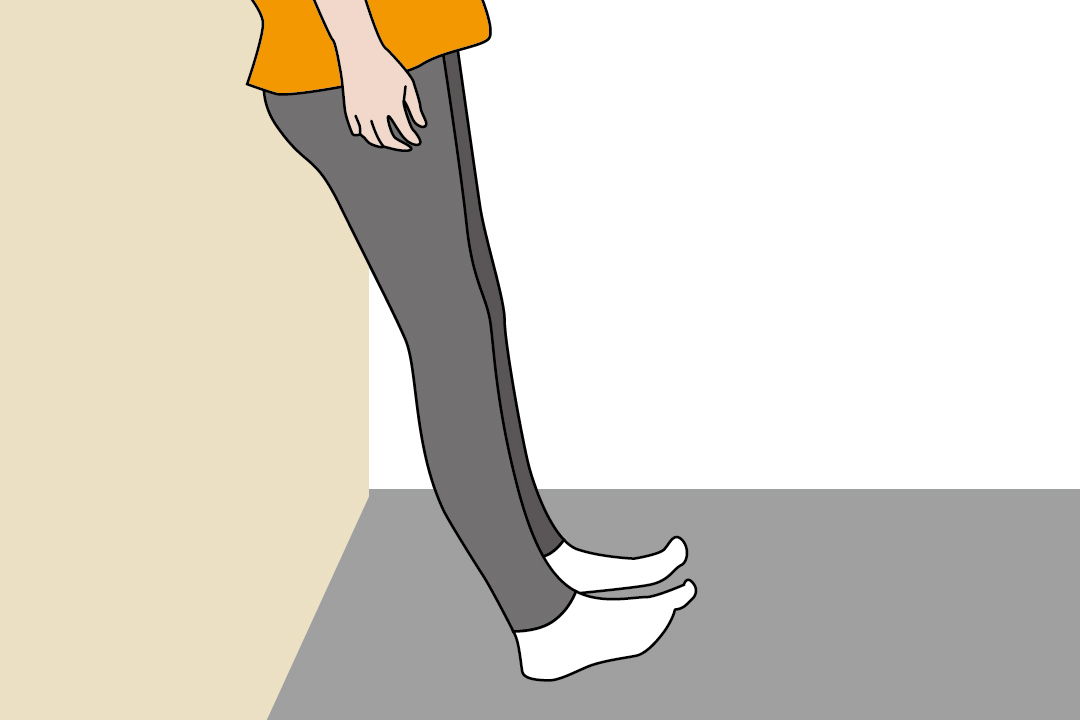

ストレッチの最初の手順は壁と正対した状態で脚を前後に開くことです。この状態で壁に手を着いたら、後ろに出した脚のアキレス腱を伸ばすイメージで、壁に体重を乗せましょう。筋肉が伸びた状態で15秒キープします。

壁に体重を乗せるだけでなく、後ろの脚をしっかり伸ばすのがポイントです。

後脛骨筋のストレッチ

後脛骨筋とは脛周辺の筋肉の中でもいわゆるインナーマッスルに分類されます。外側からは見えにくい一方、脛を構成する骨と深く結びついているため、ここをストレッチすることがシンスプリントの予防や改善に繋がる重要な部位です。

後脛骨筋を伸ばすには、脚を前後に開いて前に体重をかける運動を行います。このとき注意したいのは、後ろ側の足裏全体を地面に密着させることです。

また、後ろの爪先を内側に向けることで、ストレッチ効果が高まります。筋肉が伸びた状態を感じたら、15秒程度キープしてください。

ヒラメ筋のストレッチ

ヒラメ筋もまた、脛周辺の筋肉を構成する要素のひとつです。腓腹筋の下側にある筋肉であり、ヒラメ筋の強張りが脛全体の柔軟性を左右することもあります。ヒラメ筋を伸ばすストレッチの基本姿勢も脚を前後に開いた姿勢です。

後ろに置いた側の足裏を地面から離すことなく、真下に向かって体重をかけましょう。

アキレス腱を伸ばすときのように体重を前にかけるとヒラメ筋を上手く伸ばすことができないので注意してください。

背筋に線を通した状態のまま、後ろの膝を地面に近づけるイメージで取り組みましょう。

こちらも筋肉が伸びた状態を15秒キープします。

つま先上げストレッチ

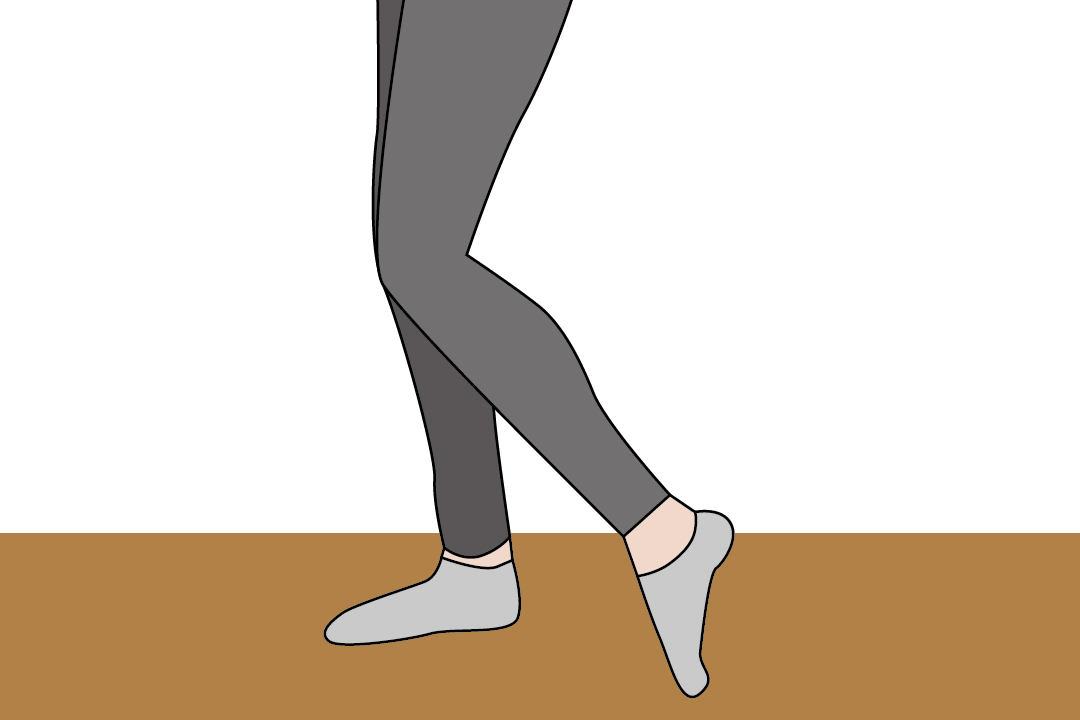

シンスプリントにアプローチするストレッチとして覚えておきたいのが、両足を動かす動作です。

足指を動かしてみると、脛の筋肉が連動していることがわかります。この動きを利用して、ふくらはぎの筋肉を効率的に伸ばしましょう。

壁にお尻と背中を着けて立つのが最初の手順です。壁に体重を預けたまま両足を2歩程度前に踏み出したら、爪先を地面から離しましょう。このとき、足指を脛に向けて持ち上げるのがポイントです。

かかとだけが地面に触れている状態を5秒キープしたら、爪先を下ろしてください。以上の運動を15回程度繰り返します。

くるぶしからスネの前のストレッチ

足首周辺の筋肉の柔軟性はシンスプリントと深くかかわっています。足首周辺の筋肉は脛と繋がっており、ここが硬くなると脛を構成する筋肉も柔軟性が欠如しやすいのです。また、足首が硬いと着地の際の衝撃を緩和することが難しくなります。

これを改善するには、壁に片手を着いた状態で立った姿勢から始めるストレッチに取り組みましょう。壁に手を着いた方とは反対の足の爪先を地面に着けたら、足裏がアーチを描くように足全体を曲げていきます。

くるぶしから脛の筋肉が伸びたのを感じたら、20秒程度キープしてください。

ストレッチポールを使ったセルフマッサージ

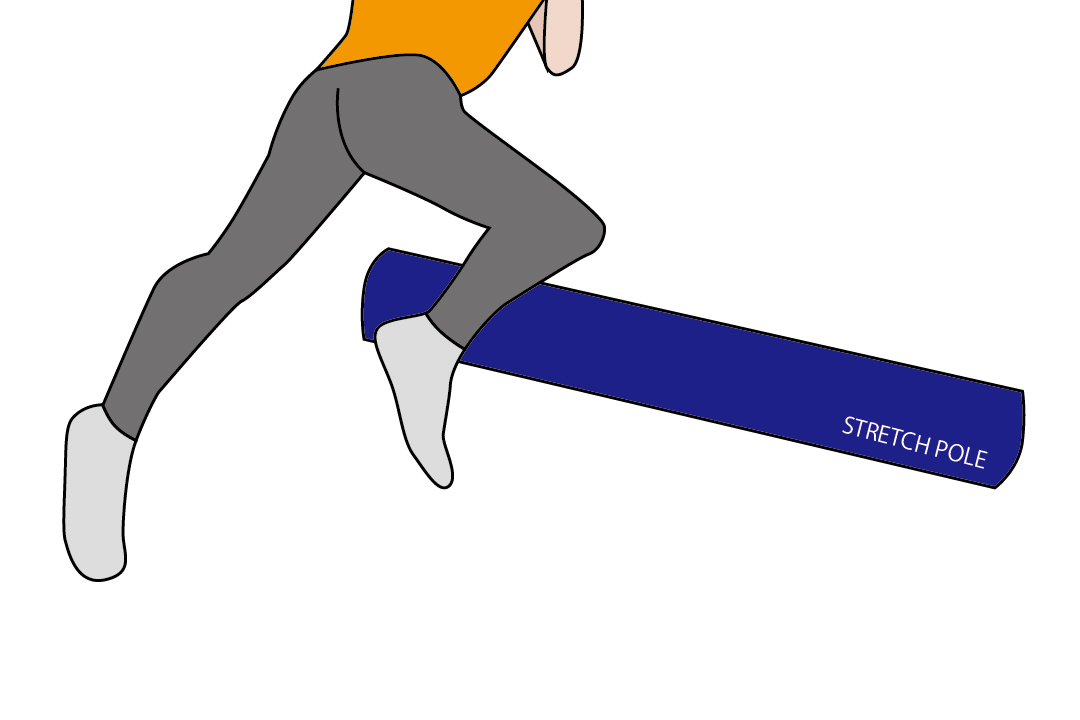

ストレッチポールとは身体の幅広い範囲のストレッチやマッサージを補助する円柱状の器具です。シンスプリントの予防や改善に効果的とされているマッサージにおいても使用することができます。

うつ伏せの姿勢から両肘で上半身を支えるのが最初のステップです。片方の膝を軽く曲げたら、膝を曲げた側の脛の下にストレッチポールを置きましょう。この状態で膝を前後に曲げ伸ばしすると脛周辺の筋肉を効率よく刺激することが可能です。

硬くなっていると感じた部位を重点的に揉みほぐしましょう。

>>シンスプリントにマッサージが効く理由とは?|詳しいやり方を解説!

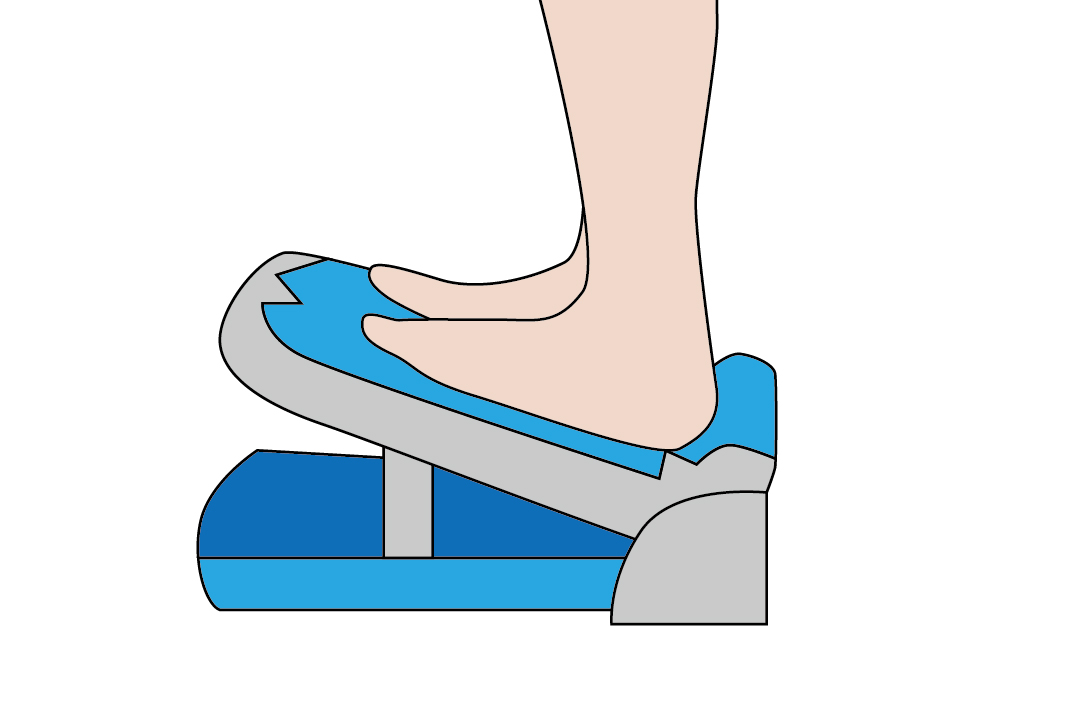

ストレッチボードを使ったストレッチ

ストレッチボードもまた、ストレッチを補助する機能を備えたグッズです。両足が乗るサイズの板を土台が支えており、板に傾斜をつけることでストレッチの効果を向上します。

シンスプリント対策をストレッチボードで行いたいときはストレッチボードの上に乗ったまま軽く膝を曲げましょう。板に傾斜が付いているため、膝を曲げるだけで効率的に脛やふくらはぎの筋肉を伸ばすことが可能です。

筋肉の柔軟性を確保したい場合は膝を曲げたまま2分程度ストレッチボードに乗り続けましょう。

自宅でもできるシンスプリント発症時のトレーニング・エクササイズ

シンスプリントに効果的なトレーニングとしてはタオルギャザーが挙げられます。こちらは足裏のアーチを正常な状態に戻すことで、足裏の衝撃吸収性を確保できる種目です。

足裏がアーチを形成していると衝撃が吸収されるだけでなく、脛に負担がかかりにくいフォームで運動しやすくなります。

タオルギャザーは足の下にタオルを置いた状態から、足指でタオルをギュッと引き寄せて、数秒キープしたら元に戻す動作を繰り返す運動です。

足全体がアーチを描くまで力を入れるのがコツになります。足裏のアーチが崩れている人は、タオルギャザーに取り組みましょう。

まとめ

シンスプリントとストレッチに関する今回の記事の内容を以下の3点に集約しました。

- シンスプリントは脛や足首周辺の筋肉が硬くなることが原因で発症することがあります。ストレッチは筋肉の柔軟性を確保するというアプローチでシンスプリントの予防や改善に効果を発揮する手段です。

- 腓腹筋やヒラメ筋を伸ばすストレッチや壁に背中を着けた状態で爪先を上げ下げするストレッチに取り組みましょう。

- タオルギャザーやストレッチポールを活用したマッサージもシンスプリント対策になります。

合わせて読みたい!

人気コンテンツ

Popular Journals

TENTIALのリカバリーウェアの選びかた

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

BAKUNEシリーズラインナップ

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

その他の記事