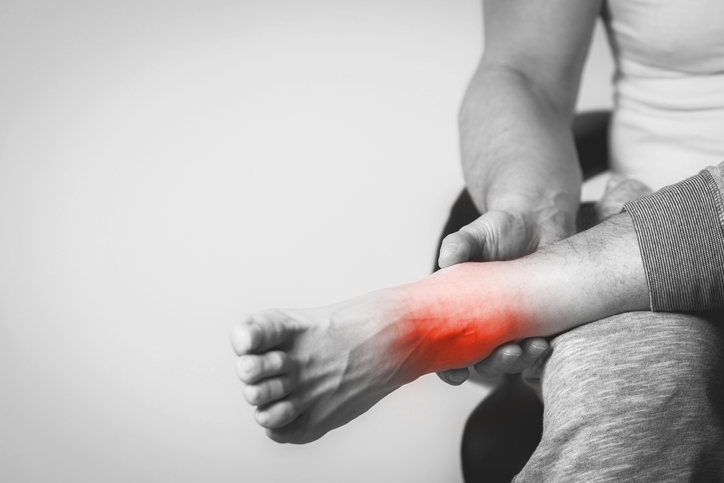

くるぶしの痛みの原因とは?腫れや捻挫についても解説

この記事では、くるぶしが痛む原因や腫れの症状が出てしまう病気についても紹介しています。

そのため、くるぶしに痛みや腫れの症状が現れている人は参考にしてください。

くるぶしの痛みの原因の多くが捻挫や関節の異常である場合も多く、放置しておくと症状が悪化してしまう場合が多くなっています。

くるぶしに違和感があるのであれば病院で診察してもらい、大事にならないように注意するように心がけましょう。

くるぶしが痛む原因を紹介しているため、自身に当てはまる原因があるか確認してみてはいかがでしょうか。

目次

くるぶしの痛みは捻挫が原因?

くるぶしの痛みの原因は捻挫による痛みである可能性が高いです。

特に、痛みが出る前に足首を捻ったりしたのであればより捻挫の可能性が高まります。

そこでここでは内側と外側の捻挫について紹介していきます。

内側

内側の痛みでは、後脛骨筋症候群や後脛骨筋腱炎、三角靭帯である可能性があります。

それぞれ内くるぶし側にある腱や靭帯が伸びたり、断裂してしまう怪我です。

激しい運動やジャンプなどの動作で後脛骨筋腱、三角靭帯に負担がかかることが主な原因です。

症状

症状は、痛みだけではなく、患部が腫れてしまうこともあります。

また、症状が進行してしまうと歩行することが困難になったり、ストレッチをする時にも痛みが出てしまいます。

そのため、捻挫予防のストレッチを行うことができず、運動は極力控えるようにして、安静にしておかなければ後遺症などが残ってしまう可能性が高まります。

病態

内側のくるぶしが痛む原因は後脛骨筋腱に何かしらの異常が起きている可能性が高く、腱が伸びてしまっていたり、完全に断裂してしまっている状態です。

断裂してしまっていれば足首を動かすこともできず、激しい痛みを伴ってしまいます。

また、腱が伸びてしまった際に、周りの血管を傷つけてしまっている可能性もあり、内出血や腫れの症状が出ます。

治療

内側の捻挫の治療方法は基本はアイシングして患部を冷やすことです。

また、捻挫したその場やより痛みが悪化した場合には運動をやめて、安静にすることも大切です。

患部を固定することも有効な治療方法であり、サポーターで固定することが効率よく治療ができます。

ただし、最近ではある程度運動したほうが早めに完治するといわれており、適度に痛みが引いたのであれば痛み具合の様子を見ながらストレッチを行うこともおすすめです。

外側

外側の捻挫は一般的に知られている捻挫であり、発生率もかなり高くなっています。

正式名称は足関節捻挫であり、内側に足首を捻ることで発症する怪我であり、靭帯や筋を痛めたり、断裂してしまう可能性もあります。

急激なダッシュや切り返しを行うスポーツで発生しやすくなっています。

症状

主な症状は痛みと腫れです。

また、炎症しているため、患部が熱を帯びてしまい、局所的な痛みを感じます。

捻挫した際に血管を損傷してしまっている場合は内出血の症状も現れ、肌の色も変色してしまいます。

腫れの範囲は足首全体であり、外側の捻挫にも関わらず、内くるぶしまでも腫れが広がる場合もあります。

病態

足関節捻挫の病態は関節を支えている外側靭帯や腓骨筋が損傷しているか断裂してしまっています。

そのため、痛みと腫れの症状が現れ、体重をかけることも困難になってしまいやすいです。

主に、外くるぶしの下側に痛みが現れる場合もあります。

足関節捻挫であれば筋や靭帯に異常が起きているだけですが、内出血の症状がある場合は症状が重く、最悪骨折をしている可能性もあるため、注意しましょう。

治療

治療方法は内側の痛みの怪我と同じように冷やしたり、安静にすることです。

症状が軽度であればサポーターを装着した治療方法になりますが、重度であれば固定力の強いギプスが装着されます。

ある程度痛みが取れれば固定具を外し、軽い運動を行い、完治に向けての治療に移行されます。

また、ストレッチなどのリハビリとともに、再び痛めないように筋力補強も重要です。

くるぶしの腫れで考えられる病気

くるぶしに腫れの症状が出ると上記で紹介した捻挫の可能性もありますが、病気の可能性もあります。

そのため、くるぶしが腫れる前に捻ったことがないのであれば病気であることを疑いましょう。

ここではくるぶしが腫れてしまう病気について紹介していきます。

滑液包炎

滑液包炎とは、滑液包に水が浸入してしまい、炎症を起こす病気です。

滑液包とは大きく動かす関節の周りにある袋状の器官であり、スムーズに関節を動かせるサポートを行っています。

しかし、強い衝撃や摩擦が与えられると滑液包の中に水が浸入してしまい、こぶのように腫れてしまったり、痛みも伴います。

主に、足首を下方に反らせることで発生しやすい病気であり、正座を長時間行うと滑液包炎のリスクが高まります。

正座を長時間しなければならない場合は定期的に足を伸ばすようにすることで予防できます。

変形性足関節症

変形性足関節症とは、足首の関節軟骨が変形してしまったり、すり減ってしまう病気です。

主な原因は加齢による軟骨の減少や足首をよく使うスポーツを行って捻挫や骨折を繰り返した経験の有無です。

捻挫や骨折を繰り返してしまうと関節が緩んだり、不安定さを呈し、軟骨や骨が変形してしまいやすく、痛みや腫れの症状が現れます。

初期症状は安静にしていれば痛みがなくなりますが、悪化してしまうと常に痛みが伴ったり、歩行することが困難になってしまうこともあります。

足関節周囲脂肪腫

足関節周囲脂肪腫になるとくるぶしが腫れる症状が現れますが、痛みが出ることはほとんどありません。

また、放置しておくことで腫れがどんどん大きくなっていく特徴があり、大きくなる前に治療を受けることをおすすめします。

脂肪腫とは皮膚の下にできる脂肪の塊のことであり、さまざまな部分に発生する症状ではありますが、くるぶしに現れると腫れの症状が出ます。

コブができる見た目であり、触るぶよぶよした感触です。

腫瘍ではありますが、良性である場合が多く、すぐに体に悪さをする病気ではありませんが、次第に大きくなるため、早めに治療を受ける必要があります。

まとめ

くるぶしの痛みに対して捻挫である印象が高いですが、それ以外の原因で腫れてしまっていることもあります。

そのため、くるぶしが腫れてしまう病例を把握して自身の腫れの原因がどの病例に当てはまるのかを知るようにしましょう。

捻挫の場合は安静にしていれば腫れが引くことが一般的ですが、違う病気の場合は症状が悪化してしまうリスクが高く、腫れの範囲も広がることもあり、注意が必要です。

捻挫の可能性がないにも関わらずくるぶしが腫れているのであれば病院で診察してもらいましょう。

最後に記事の内容をおさらい!

- くるぶしが腫れる原因

- くるぶしが腫れる病気の解説

- 内側と外側のくるぶしが腫れる原因の違い

TENTIAL編集部

TENTIAL Editorial Team

人気コンテンツ

Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート

その他の記事