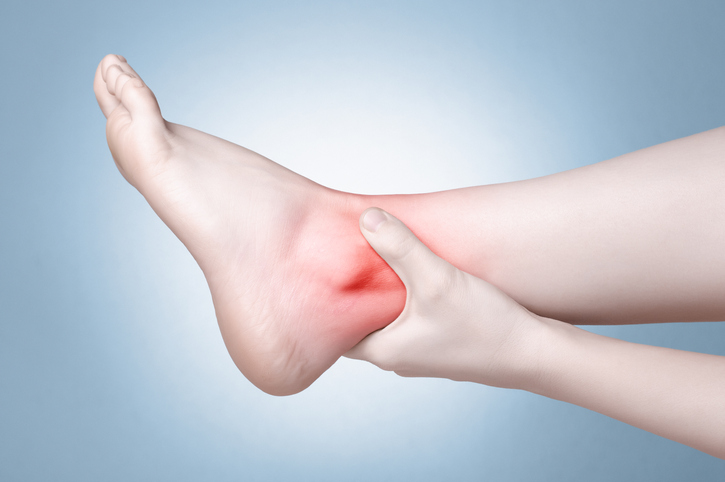

足首の腫れは病気のサイン?考えられる病気を解説

この記事では、足首が腫れてしまう病気の紹介とともに、原因や治療方法なども紹介しています。

そのため、足首が腫れているもののなぜ腫れてしまったのかわからない人は参考にしてください。

足首が腫れてしまうことは捻挫や筋を痛めてしまっていると考えてしまいやすいですが、筋肉とは全く関係ない原因で腫れてしまっている場合もあります。

誤った認識でいると症状が悪化してしまうため、足首が腫れる病気を知り、適切な処置をするようにしましょう。

足関節捻挫

足関節捻挫は足首が腫れるとともに、痛みを伴う怪我です。

スポーツを行っている人ほど足関節捻挫になってしまうリスクが高く、適切な対応を行うようにしましょう。

症状

足関節捻挫では、患部が痛むことはもちろんですが、腫れの症状が現れることがあります。

また、腫れとともに、内出血してしまうこともあり、足首や足の甲まで変色してしまい、見た目がひどくなる場合もあります。

病態

足関節捻挫は足首の関節を支えている腱に負担がかかることで伸び切ってしまったり、損傷してしまっている状態です。

そのため、関節を動かすことで同時に筋も動いてしまうため、痛みを伴ってしまい、普通に歩くことさえも困難になってしまいます。

捻挫の程度は3つに分けられており、靭帯が伸びる程度の1度捻挫、靭帯の一部が切れる2度捻挫、靭帯が完全に切れる3度捻挫があります。

原因

足関節捻挫は足首に負担がかかった際に生じる怪我であり、スポーツを行っている人であればリスクも高まります。

しかし、スポーツ選手限定の怪我ではなく、普通の段差の登り降りする際にも足首をひねってしまうこともあり、多くの人が足関節捻挫になる可能性があります。

また、足首周りの筋や筋肉が緊張していたり、硬くなっていることで負担を軽減することができず、足関節捻挫にもなりやすくなってしまいます。

足首の柔軟性を高めることで予防することができます。

治療法

1度捻挫と2度捻挫ではRICE処置が一般的です。

RICE処置とは基本的な応急処置方法であり、Rest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の処置の頭

文字をとって名づけられています。まずは安静にして、内出血や腫れ、痛みを抑えることが重要です。

関節リウマチ

関節リウマチとは、足首などの関節に腫れの症状が現れる病気であり、30~50代の女性に現れやすい特徴があります。

関節リウマチの症状や治療方法を知りたい人は参考にしてください。

症状

関節リウマチの症状は、初期であれば手や足の指が左右対称に腫れてしまったり、こわばったような違和感を感じるようになります。

関節を動かさなくても痛みが生じることや左右の関節で同時に症状がおきやすいことが特徴とされています。

病態

関節リウマチの病態は、自己免疫疾患であると考えられています。

自己免疫疾患とは、本来細菌やウイルスなど外部から体内へ侵入してきた異物をやっつける免疫機構が過剰に働き、自分の体の一部を異物だと認識して攻撃をしてしまう病気のことです。

関節リウマチの場合、滑膜という関節の機能を支える組織に炎症がおこり、炎症が長期化すると関節の破壊につながります。

原因

関節リウマチの原因は、免疫が異常をきたしてしまうことであります。

免疫は普段体内に侵入してきた細菌やウイルスなどを撃退する働きがありますが、何かしらの原因によって元々ある細胞などを攻撃してしまいます。

その結果、関節を守るクッション材や膜なども破壊していってしまい、関節を変形させてしまうことになってしまいます。

免疫が異常な行動をする原因は現在の医学でも解明されてはいませんが、遺伝や喫煙、歯周病などが関係していると考えられています。

治療法

関節リウマチの治療方法は薬物療法や手術療法が行われることが多くなっています。

薬物療法では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や副腎皮質ステロイド剤が使用されることが多く、炎症を抑えることができます。

しかし、免疫の異常を抑えることができないため、免疫の働きを抑える薬剤も同時に投与されることもありますが、効果は個人差が現れやすく、副作用も出るため、医師の判断に任されています。

関節リウマチでは関節としての機能を果たすことができない状態にまで進行している場合もあり、そのような場合は人工関節を取り付ける手術が行われます。

痛風

痛風も足首に腫れの症状が出てしまうこともあり、急に症状が出る場合が多くなっています。

ここでは痛風の症状や治療方法、原因などを詳しく紹介します。

痛風の症状などを詳しく知らない人は把握して、痛風にならないような生活を送りましょう。

症状

痛風の症状は痛みがメインになりますが、症状が進行すれば腫れてしまうこともあります。

足の親指の付け根に症状が現れることが多く、足首の腫れへとつながることも多くなっています。

痛風という病名がつけられているように風に吹かれるだけでも痛く、かなり強い痛みが伴い、我慢することができない場合も多いです。

痛風の痛みは定期的に治まり、痛みと鎮静を繰り返し、次第に痛みが強くなったり、腫れの症状が現れるようになります。

病態

痛風の症状は関節が炎症を起こしてしまう病気です。

そのため、上記で紹介した関節リウマチと同じと考えてしまいやすいですが、原因が異なり、関節部分に結晶が作られてしまうことで炎症を起こしてしまうのが痛風です。

症状が進行すれば足の親指の関節だけではなく、体のさまざまな部分に結晶が作られてしまい、治療することも困難になってしまうこともあります。

痛風は短期間で症状が治まる場合が多いですが、完治させる必要が高い病気です。

原因

痛風の原因には尿酸値が大きく関係しており、尿酸値が上昇することで痛風になってしまいます。

尿酸は激しい運動を行ったり、大量に食事をすることで上昇する数値であり、飲酒をすることでも高まってしまいます。

尿酸は正常であれば尿として排出されますが、暴飲暴食や急激な運動をすることで作られる尿酸と排出される尿酸のバランスが崩れてしまい、余分な尿酸が関節にたまり、結晶化してしまいます。

結晶化することで関節が動かしにくくなったり、炎症を起こしてしまう原因になります。

治療法

痛風の治療方法は薬物療法と生活習慣を改善する方法が適用されることが一般的です。

痛風による激しい痛みや炎症が行っているのであれば非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)で痛みを抑えるようにします。

症状が落ち着けば尿酸値を下げる治療に移行され、食事内容の改善や生活指導などが行われます。

尿酸はプリン体から作られるため、エビや肉類、魚などを控えた食事を行い、飲酒の量も控えるようにしましょう。

また、急激な運動も尿酸を高める原因であるため、注意が必要です。

蜂窩織炎

蜂窩織炎という病気を知らない人も多くいるのではないでしょうか。

足首が腫れてしまうこともありますが、原因や症状なども把握していない人も多く、蜂窩織炎になって初めて知ることが多いです。

ここでは蜂窩織炎の症状や原因について詳しく紹介していきます。

症状

蜂窩織炎の症状は、患部が腫れてしまうだけではなく、赤い斑点が現れる特徴があります。

そのため、上記で紹介した腫れる病気とは違うことを判断しやすく、蜂窩織炎の特徴を知っていれば特定することも容易です。

赤い斑点とともに虫に刺されたようにブツブツが現れたり、斑点がある部分を押さえると痛みが出ることもあります。

炎症を起こしているため、腫れている部分は熱をもってしまうことも多く、広範囲に蜂窩織炎の症状が現れると高熱で苦しんでしまいます。

病態

蜂窩織炎は皮膚の病気であり、細菌に感染することで発症します。

皮膚と皮膚の下にある皮下脂肪の間に細菌が侵入し、感染することで赤く腫れる症状が出てきます。

さまざまな細菌が原因で感染してしまう病気ではあり、主に、ブドウ球菌やレンゲ球菌が原因である場合が多いです。

皮膚の感染症ではありますが、人から人に感染する病気ではなく、近くで触れ合うことを行っても感染することはありません。

そのため、治療を受ける際にも隔離などはされません。

原因

蜂窩織炎は皮膚の病気であり、上記でも紹介したように皮下脂肪に細菌が侵入することで感染してしまいます。

しかし、人の皮膚は細菌などが侵入しないように作られており、皮膚に細菌が付着しても皮膚の下まで侵入することはありません。

皮膚の下に細菌が入ってしまう原因には皮膚が何かしらの原因で傷ついてしたり、さまざまな疾患によって皮膚が弱ってしまっている状態です。

そのような状態で細菌が付着してしまうと皮膚の内部に侵入してしまい、悪さを行います。

ただし、蜂窩織炎の場合は例外もあり、傷がなくても感染してしまうことがあります。

治療法

蜂窩織炎の治療方法は感染症であるため、薬物療法で治療されることが一般的です。

菌が侵入していることが原因であるため、侵入した菌を殺すことができる抗菌剤が投与されることが多く、症状が軽度であれば飲み薬として飲むようになります。

しかし、発熱や倦怠感などがある場合は錠剤ではなく、点滴を投与されることが多くなります。

まとめ

足首が腫れてしまう原因はさまざまなあり、筋を痛めてしまったり、体内に異常が起きているなど多種多様です。

また、皮膚の病気である可能性もあり、足首が腫れている原因を解明することは素人では難しいです。

そのため、まずは皮膚科に訪れ、足首が腫れている原因を調べてもらいましょう。

病気によっては比較的早期に完治できるものもあれば体質を改善しなければ再発してしまう場合もあります。

足首が腫れてしまっているのであればさまざまな病気である可能性があることを念頭に置いときましょう。

最後に記事の内容をおさらい!

- 足首が腫れる病気の紹介

- それぞれの病気の原因と症状、治療方法の紹介

- 足首の腫れを放置する危険性

TENTIAL編集部

TENTIAL Editorial Team

人気コンテンツ

Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート

その他の記事